地暖管间距20好还是15好?地暖管为什么不能太密?太多家庭想错了,还费钱!

在北方,地暖已成为冬季取暖的“隐形英雄”,它不只温暖脚底,更悄然守护全家健康。然而,在安装地暖时,一个看似细微却至关重要的参数——管间距,往往让业主纠结不已:是选择15cm的密集布局,还是20cm的宽松设计?为什么地暖管不能铺得太密,以免“画蛇添足”?

一、地暖管间距基础:从原理说起

地暖管间距,指的是相邻两根地暖管中心线间的距离,通常以厘米(cm)为单位。地暖多采用水暖系统,管材如PEX铝塑管或PB管,铺设在保温层上,通过热水循环(温度35-50℃)将热量均匀辐射到地面。间距设计直接影响热量分布:太疏,局部冷热不均;太密,热量过剩。

1. 标准与规范

根据国家标准《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2012),住宅地暖管间距一般为100-200mm(10-20cm),其中15cm和20cm是最常见选择。15cm适用于高温需求或小户型,20cm则更偏向节能大空间。施工时,管间距需结合地板材质(实木需疏、复合地板可密)和房间用途(卧室宜疏、客厅宜密)灵活调整。专业安装团队会用软件模拟热分布,确保无死角。

2. 影响因素

管间距并非孤立存在。它受热源功率、地面覆盖物和保温性能制约。例如,北京集中供暖热源充足,可选20cm;南方自采暖电热源有限,15cm更稳妥。数据显示,间距每增5cm,热输出可降10%-15%,但舒适感需实地测试。

二、15cm管间距:密集温暖的“贴心守护”

15cm管间距,像一张细密的温暖网,热量辐射更均匀,适合追求即时舒适的家庭。它在铺设时,管路弯曲更频繁,覆盖率高达80%以上,热量从地面均匀向上“推”,营造“无冷点”的环境。

1. 优点详解

• 温度均匀性佳:间距小,热桥效应强,地面温差控制在2℃以内,避免“踩着热岛”的尴尬。建筑科学研究院测试显示,15cm布局下,房间升温时间缩短20%,特别适合婴幼儿房或老人卧室——脚底热量充足,促进血液循环,缓解关节不适。

• 响应速度快:热水循环后,热量快速传导,冬季启动仅需30-45分钟,远胜20cm的1小时。

• 适应性强:在层高低的户型或潮湿南方,15cm可弥补保温不足,防潮防霉。

2. 实际案例

在北京某100㎡新房,业主选择15cm间距,客厅地面温度达42℃,全屋温差仅1.5℃。业主反馈:“冬天光脚走,感觉像踩在温泉上。”在电商平台如京东,15cm预制模块销量占60%,得益于其“零等待”体验。

3. 潜在不足

然而,密集并非万能。15cm布局增加管材用量20%,安装成本升15%-20%(约每㎡多50-80元)。热量过剩易导致地面过热,实木地板变形风险高;长期运行,能耗增10%,年电费多300-500元。更隐忧是维修:管路密集,局部漏水难定位,需大面积刨地。

三、20cm管间距:宽松高效的“节能专家”

20cm管间距,则是地暖设计的“节能范本”,管路如疏朗的脉络,覆盖率约60%,强调热量自然扩散,模拟阳光辐射的温和方式。它更注重长期稳定,适合大户型或预算敏感家庭。

1. 优点详解

• 核心优势在于节能:间距宽,热水流速均匀,热损失少,据住建部数据,20cm布局比15cm省电15%-25%,年运行费降至800-1200元。

• 热分布更自然,地面温度梯度小(脚底45℃、头部24℃),符合人体舒适曲线,避免“头热脚冷”。

• 安装简易,管材用量少30%,成本低(每㎡节省40-60元),施工周期短1-2天。

• 寿命上,20cm减少管路应力,耐用期可达25年。

2. 实际案例

上海一120㎡复式公寓采用20cm间距,搭配空气源热泵,冬季能耗仅为邻居15cm户型的70%。业主分享:“电费账单惊喜,温暖不打折。”

3. 潜在不足

宽松也有短板:预热慢,启动需50-60分钟,不宜频繁开关;边缘地带温升滞后,面积超150㎡的户型易现“冷岛”。在严寒东北,20cm可能需辅助风机,增加噪音。

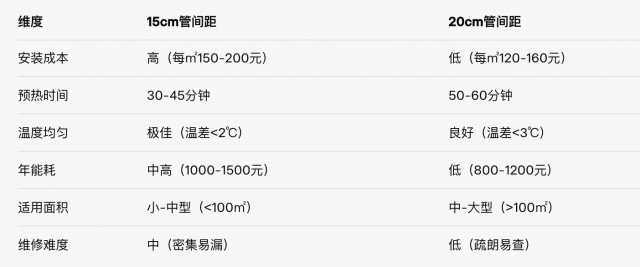

四、深度对比:15cm vs 20cm,谁才是最佳拍档?

1. 成本对比

15cm初始投资高:100㎡户型总费2.5-3万元(含管材、保温);20cm降至2-2.5万元。运行中,15cm年费多200-400元,但高温区(如哈尔滨)其“补热”价值抵消部分差价。

2. 舒适与健康

15cm胜在即时均匀,PM2.5扬尘少5%(对流弱);20cm更温和,空气湿度保持50%以上,防干燥。疾控中心研究:两者健康指数相当,但15cm对关节病患者友好度高10%。

3. 能效与环保

20cm热效率达85%,符合“双碳”目标;15cm为75%,但在间歇使用场景(如周末在家)更灵活。模拟数据显示,20cm年碳排低15kg/㎡。

4. 适用场景

• 户型选择:小户型(<80㎡)选15cm,热量集中;大户型选20cm,扩散均匀。

• 地域差异:北方干冷区15cm保暖佳;南方湿热区20cm防潮优。

• 生活习惯:常在家、爱光脚选15cm;出差多、追求省钱选20cm。

为清晰呈现,以下表格总结关键差异(基于市场数据):

五、地暖管为什么不能太密?揭秘“过犹不及”的隐患

地暖管太密(如<10cm),看似“热力全开”,实则埋下多重隐患。这不仅是工程规范,更是科学原理的体现。

1. 热量过剩与浪费

管间距过小,热源重叠,地面温度超50℃,易烫伤脚底。热效率下降:多余热量向上逸散,墙顶过热,整体能耗升30%。国家能源局报告显示,太密布局年浪费电量相当于一户空调全年使用。

2. 结构与安全风险

密集管路增加地面应力,地板翘曲率高20%;热水循环阻力大,泵压超载,噪音达50dB,扰民。极端时,局部过热引发管材老化,漏水概率增15%,维修成本飙升(每㎡多500元)。在地震多发区如四川,太密设计抗震性差,管路易移位。

3. 健康与环保隐忧

太密导致空气对流弱,CO2积聚,通风不畅;高温地面释放甲醛,室内VOC超标10%。环保上,违背节能法,补贴资格取消。更严重的是,儿童误触烫伤案例频发。

4. 为什么有此限制?

源于热传导定律:热量辐射半径有限(约10-15cm),再密无增益,只添负担。国家规范上限15cm,正是平衡舒适与效率的“红线”。专家建议:模拟软件预判,避免“一刀切”。

六、市场趋势:间距选择的“智能升级”

1. 地暖市场正向智能化倾斜。2024年数据显示,15cm占比45%(年轻家庭偏好),20cm达55%(节能政策驱动)。品牌如奥克斯、美的推出可调间距模块,APP控制热区,间距误差<1cm。

2. 南方市场创新多:结合光伏的地暖系统,20cm+太阳能,零电费成趋势。电商热搜“地暖间距”同比增40%,消费者从“热就行”转向“智能暖”。

3. 混合设计兴起:客厅15cm、阳台20cm,定制化成主流。

在多变气候下,建议大家实地勘测、咨询认证安装商,用数据说话。温暖不止于热,更在于智慧与平衡——让地暖成为家中的温柔港湾,而非隐形负担。

推荐内容

精彩推荐

-

暖气管为什么不建议用热熔管家核优居58.8万热度

-

电动窗帘预留多少尺寸?4个关键尺寸须牢记,搞错了返工还费钱!家核优居2.1万热度

-

楼梯为什么不建议贴瓷砖?楼梯不贴瓷砖怎么处理好看?家核优居1.2万热度

-

地暖为什么不能加防冻液?地暖加防冻液会爆炸吗?家核优居1.8万热度

-

一般毛坯房带地暖吗?与三个因素相关,太多家庭在这上面吃了亏!家核优居1.1万热度

-

美缝剂用环氧彩砂好还是聚脲好?80%的家庭都选错了,美缝师傅建议这样选!家核优居3.9万热度

-

一楼为什么不建议装地暖?一楼尽量不装地暖的原因,很多人都踩坑了!家核优居3.5万热度

-

斜砖顶砌7天还是14天?90%的人都搞错了,一文讲清斜砖顶砌的养护时间!家核优居7478热度

-

卫生间地面为什么不能贴大砖家核优居8.6万热度

-

为什么不建议装石墨烯地暖?石墨烯地暖的弊端有哪些?家核优居4.4万热度

产品推荐

最新评论