闪充和快充的区别:一字之差,充电体验天壤之别!

在快节奏的现代生活中,智能手机已成为我们不可或缺的伙伴。然而,电池续航问题始终是用户痛点之一。过去,充满一部手机往往需要两三个小时,如今,快充和闪充技术的普及,让充电时间缩短至半小时甚至更少。一字之差,“快充”和“闪充”听起来相似,却在原理、速度、安全性和兼容性上存在显著差异。

一、快充技术的原理与特点

快充技术是智能手机快速充电的入门级标准,其核心是通过提高充电电压来提升整体功率,从而缩短充电时间。简单来说,快充采用“高压低电流”的模式,确保在不大幅增加电流的情况下,实现高效能量传输。

1. 工作原理

快充的充电过程分为多个阶段:首先是识别阶段,充电器与手机通过通信协议(如USB PD或高通QC系列)协商最佳电压和电流参数。随后,进入恒流充电阶段,电压逐步升高(如从5V提升至9V、12V甚至20V),电流保持在相对较低水平(通常2A-3A)。当电池电量达到80%左右时,转入恒压阶段,电流逐渐衰减,避免过充。

典型功率范围为18W至65W。例如,9V/2A组合可输出18W,20V/3.25A则可达65W。这使得一部4000mAh容量的电池,从0%充至50%仅需20-30分钟。

2. 优势与局限

快充的最大亮点在于兼容性强。它支持标准USB数据线和Type-C接口,几乎所有主流安卓手机和部分电脑充电器都能通用。这大大降低了用户的配件成本,也便于外出充电。

然而,高压模式也带来一些问题:能量传输过程中,手机内部的升压/降压电路会产生较多热量,导致机身发热明显。长期使用可能略微加速电池衰减,尤其在高温环境下。此外,快充的峰值功率相对保守,无法满足极致追求速度的用户需求。

在市场上,快充已成为标配。根据2017年泰尔终端实验室发布的首部快充标准,快充定义为“充电30分钟内平均电流≥3A或总电量≥60%”。这为行业提供了统一基准,推动了技术普及。

二、闪充技术的原理与特点

如果说快充是“稳扎稳打”,闪充则更像“闪电一击”。闪充技术采用低压高电流模式,保持电压稳定在5V左右,同时大幅提升电流(如4.5A至20A以上),从而实现超高功率输出。

1. 工作原理

闪充的关键在于双向通信与多路并联。充电器内置高功率泵芯,能输出海量电流;手机端则需配备并联电池架构和专用充电管理芯片,将电流均匀分配到多个电池单元,避免局部过热。充电过程同样分阶段:低电量时高功率冲刺,中高电量时智能降功率,防止电池应力过大。

典型功率从65W起步,可达100W、120W甚至240W。例如,5V/13A组合输出65W,10分钟内可将4000mAh电池充至50%以上,30分钟满血复活。

2. 优势与局限

闪充的亮点是手机发热少、安全性高。由于热量主要集中在充电头(体积大、散热好),手机本体保持凉爽,使用体验接近“无感充电”。这对电池寿命更有利,理论上可将衰减率降低20%-30%。

但兼容性是其软肋:需要专用充电头和加粗数据线(支持高电流传输),普通配件无法发挥潜力,甚至可能损坏设备。成本也更高,一套闪充配件往往是快充的2-3倍。

闪充技术快速发展,已从65W演进至更高功率,满足了大屏手机和游戏设备的续航需求。

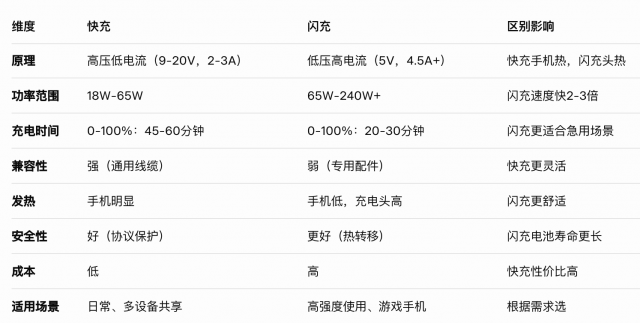

三、快充与闪充的核心区别对比

一字之差,区别却如天壤。以下从多个维度进行详细对比:

从原理上看,快充依赖电压变换,能量损失约10%-15%;闪充则直通电流,效率高达95%以上。但闪充对线缆要求极高(直径需≥5mm),否则易熔线。

在电池寿命方面,闪充因低压模式减少了锂离子析锂风险,经循环测试,800次后容量保留率达85%以上,快充则约80%。

四、实际使用场景与注意事项

1. 选择建议

• 日常通勤族:优先快充,兼容电脑、充电宝,一线搞定。

• 重度游戏用户:选闪充,边玩边充不掉帧。

• 多机用户:快充为主,备用闪充头。

2. 注意事项

• 勿混用:闪充手机用快充头仅得20W,反之亦然。

• 环境温度:最佳20-30℃,高温下功率自动限流。

• 定期校准:每月慢充一次,平衡电池单元。

• 选购配件:查看功率标识,确保协议匹配。

不当使用可能导致电池鼓包或爆炸,安全第一。

五、未来发展趋势

随着UFCS(统一快充标准)的推广,市场正向兼容性更强的生态演进。预计2026年,140W+将成为主流,甚至出现无线闪充。电池技术如硅负极将进一步提升容量,充电时间缩短至10分钟。

快充与闪充并非优劣之分,而是互补选择:快充实用稳健,闪充极速舒适。了解其区别,能让充电成为享受而非负担。在快速迭代的科技环境中,消费者应关注协议兼容与安全参数,选对技术,提升生活品质!

精彩推荐

-

硅胶和乳胶的区别茉莉清9.7万热度

-

空气炸锅和烤箱的区别家核优居5.1万热度

-

冷风机和空调的区别家核优居21.3万热度

-

硒鼓和墨盒的区别 硒鼓与墨盒在打印设备中的区别和应用家核优居4万热度

-

墙面刮石膏还是腻子好?墙面石膏和腻子的区别家核优居2.9万热度

-

零线和地线接反会怎样?零线和地线的区别家核优居2.2万热度

-

住宅和公寓的区别是什么?买住宅还是买公寓好?家核优居5.1万热度

-

塔楼和板楼的区别在哪里?塔楼与板楼的优缺点家核优居3.1万热度

-

什么是湿租和干租?湿租和干租的区别家核优居12.9万热度

-

榉木和松木的区别在哪里?榉木与松木哪个比较好?家核优居4.1万热度

产品推荐

最新评论